問い合わせ数50%減!“対面前提”のサポート体制改め、Tayoriで学校DX推進【成城大学】

成城大学は、1950年に設立された人文社会系の総合大学です。経済学部、文芸学部、法学部、社会イノベーション学部の4学部で構成され、5,720名の学生が在籍しています(2024年5月時点)。

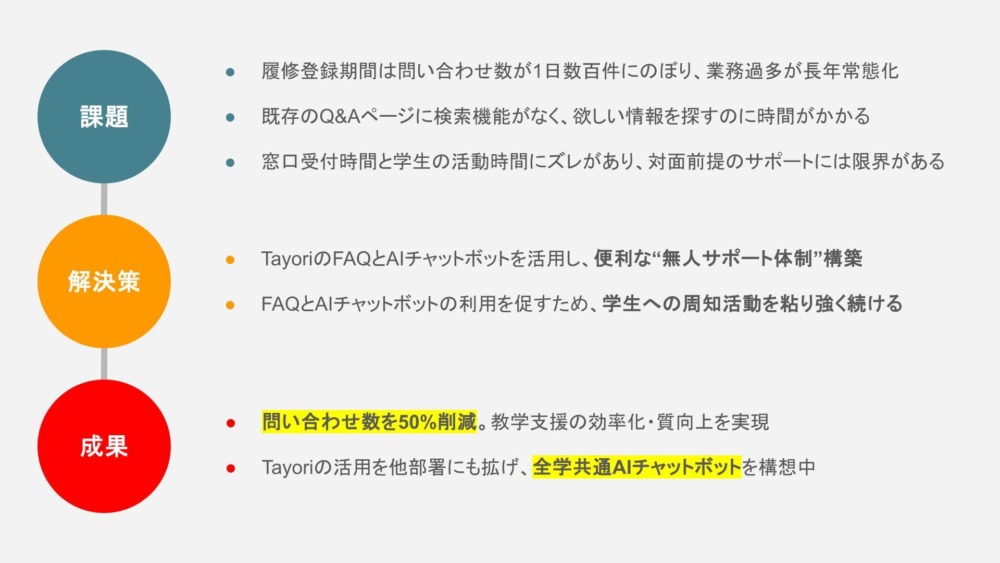

同校の教務部に所属する武田氏、新榮氏は、「履修登録期間の問い合わせの多さ」に課題を抱えていました。約2〜3週間、毎日数百件の問い合わせが各所から押し寄せ、明らかな業務過多が長年常態化していたからです。

「利便性の高いFAQサイト、AIチャットボットを学生に提供し、対面前提のサポート体制から脱却したいと考えました」と武田氏は語ります。今回はTayori導入の背景や、Tayoriを活用した学校DXの進め方などを伺いました。

【目次】

- 「4月は毎日数百件」問い合わせの多さによる業務過多が長年常態化

- 「24時間いつでもわかる」学生目線の“無人サポート体制”構築

- 作成・更新はサクサク素早く、周知活動はコツコツ粘り強く

- 問い合わせ数50%減! “脱縦割り”を目指し「全学共通AIチャットボット」構想中

「4月は毎日数百件」問い合わせの多さによる業務過多が長年常態化

——御校の概要と、お二人の担当業務について教えてください。

武田氏:

成城大学は、4学部11学科からなる人文社会系の総合大学です。設置運営主体である成城学園は「ワンキャンパスの総合学園」を特徴としており、ひとつのキャンパスに幼稚園から大学・大学院までを擁しています。園児から大学院生までが毎日同じキャンパスを行き交っているのは、他ではなかなか見られない光景です。

私と新榮が所属する教務部は、学生、教員、保護者などに向けてさまざまな教学支援を行っている部署です。教務部は主に3つのチームに分かれており、私たちは学生の履修全般を担当するチームに所属しています。履修の管理、相談対応などを通じて、学生がスムーズに学べる環境を整えるのが私たちの役割です。

Tayoriは教学支援の効率化と質向上を目的に導入しました。履修に関するFAQの作成・更新、問い合わせ対応などで活用しており、私たち二人が主に運用しています。

東京・世田谷区にキャンパスを構える成城大学。

——Tayori導入のきっかけとなった「課題」を教えてください。

武田氏:

「履修登録期間の問い合わせの多さ」に長年課題を抱えていました。平時であれば月50件前後と落ち着いているのですが、履修登録期間の4月になると状況が一変します。フォーム、電話、受付カウンターなど、さまざまな経路から問い合わせが押し寄せ、その数は1日数百件にのぼります。それが約2〜3週間続くわけです。

履修登録は学生の単位取得に直結する大事な工程です。間違ったことを伝えると卒業にも影響が出てしまうため、問い合わせには細心の注意を払って対応しています。その他にも、教室機材の準備といった教員のサポート、新入生向けのガイダンス運営など、4月はとにかく業務が集中し、気が抜けない日々が続きます。

新榮氏:

大学サイト内に履修に関するQ&Aを掲載していましたが、検索機能がなく、テキストの羅列から欲しい情報を探すのは一苦労でした。Q&Aの存在自体が学生にあまり知られていないという周知面の課題もあり、実際、教務部に寄せられる問い合わせはQ&Aに答えが載っている内容も多くありました。

そうした背景があり、FAQシステム導入の検討をはじめました。FAQによって学生自身の自己解決を後押しできれば、繁忙期であってもヒューマンエラーが起きづらくなります。また、効率化が進むことで、FAQでは解決できないような複雑な相談に対して、より時間を割いて密に対応できると考えました。

「24時間いつでもわかる」学生目線の“無人サポート体制”構築

——Tayoriを選んだ「決め手」はなんですか?

新榮氏:

Tayoriを選んだ一番の決め手は「はじめやすさ」です。ノーコードで簡単にFAQを作成できますし、なにより無料プランの存在は大きかったですね。有料の場合、部署内で予算調整を行う必要があるため、導入までに大なり小なり時間がかかります。その点、無料ですぐに使いはじめられるのは魅力的でした。

また、自部署だけで更新を完結できるのも良かったです。大学サイト内のQ&Aを更新する場合、サイトを管理している他部署に都度依頼する必要があり、更新ひとつするにも手間がかかっていました。

有料プランの検討においては、AIチャットボットなどの最新機能を搭載しており、それでいて他の類似ツールよりも安価であることが大きな評価ポイントとなりました。また、大学運営においても近年DXの意識が高まっており、学校DXを促せる施策である点、将来的には他部署に横展開ができる点も導入の後押しとなりました。

TayoriのFAQ編集画面。直感的な操作で簡単にFAQを作成できる。

——Tayori導入時点で、AIチャットボット機能にも興味があったそうですね。

武田氏:

はい、FAQと連携できるAIチャットボットも将来的に活用したいと考えていました。これは教務部に限った話ではないのですが、窓口が開いている時間と学生の活動時間にズレがあり、対面での受け答えを前提としたサポート体制には限界があったんです。

例えば、履修登録時間のログを確認すると、夜間に登録している学生が全体の約4割を占めていることがわかりました。大学サイト内で履修に関するガイドブックを公開しているとはいえ、100ページを超えるボリュームだと情報が探しづらく、結果的に窓口が開いた瞬間に問い合わせが殺到するという事態につながっていました。

そこで、TayoriのFAQとAIチャットボットを活用し、24時間いつでも質問に答えられる無人サポートの仕組みを作りたいと考えました。定型的な質問にはTayoriで自己解決を促し、留年、海外留学などの複雑な問い合わせには個別で対応する。そういったサポートの優先順位付け、時間配分の最適化を進めたかったです。

作成・更新はサクサク素早く、周知活動はコツコツ粘り強く

——FAQサイトの構築はどのように進めましたか?

新榮氏:

もともと大学サイト内に履修に関するQ&Aを掲載していたので、その内容を元にFAQサイトの構築を進めました。すでにベースがあったおかげでFAQの作成自体に時間はかからず、導入から1週間ほどでFAQサイトを公開できました。

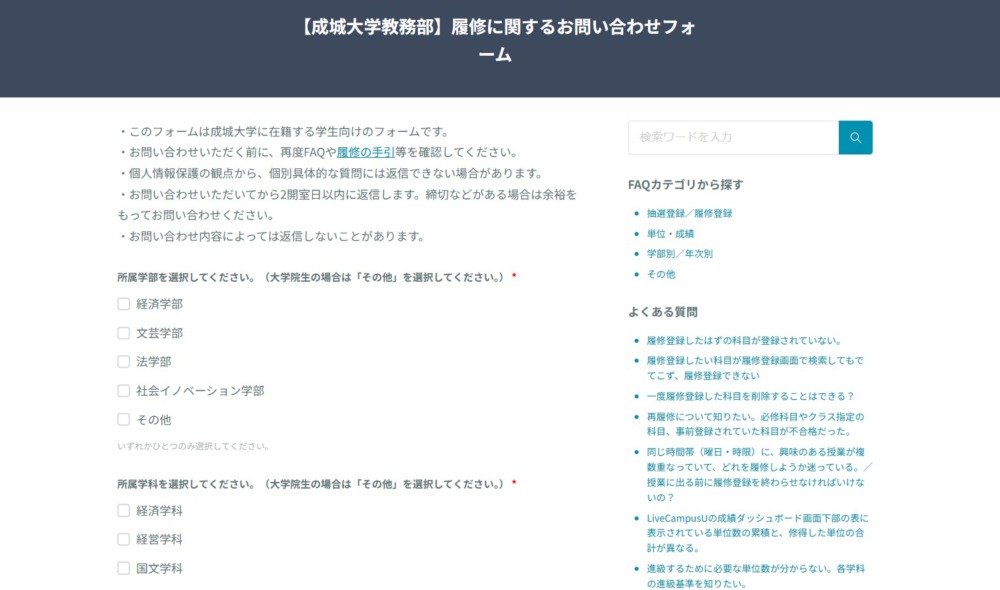

Tayoriで作成された成城大学教務部のFAQサイト(教務部によくある問い合わせ)。

その後、問い合わせフォームの作成にも着手しました。大学サイト内に教務部宛てのフォームを設置していましたが、Q&A同様、他部署が管理しており、フォームの更新や問い合わせ履歴の確認を行いたくても都度依頼する必要がありました。Tayoriであれば自部署で作業を完結できるうえ、フォームとFAQのページ移動がしやすいため、これを機にフォームもTayoriに切り替えました。

Tayoriで作成された成城大学教務部の問い合わせフォーム(履修に関するお問い合わせフォーム)。

——FAQサイトへの導線はどのように設計していますか?

武田氏:

FAQサイトへの導線は、全学共通の大学ポータルシステムを活用しています。学生だと履修登録をしたり、自分の時間割を確認したりするのに使うのですが、そのシステム内にFAQサイトへのリンクを設置しました。また、履修に関する案内を紙で配布する際は、FAQサイトのURLをQRコードにして載せています。

ただ、一番効く周知方法はやはり対面でのコミュニケーションだと思っています。受付カウンターに来た学生に「FAQサイトのここに載せています」と案内したり、新入生向けのガイダンスで「困ったときはFAQサイトを見てください」とお知らせしたりして、コツコツ周知を行っています。

新榮氏:

その甲斐あってか、定型的な質問は徐々に減っています。問い合わせがあったとしても内容の中身が変わってきていて、FAQサイトを事前に見たうえでの具体的な質問が寄せられることが多くなりました。FAQサイト、AIチャットボットが浸透しはじめたことで、学生の自己解決の意識が高まっていると感じています。

問い合わせ数50%減! “脱縦割り”を目指し「全学共通AIチャットボット」構想中

——Tayoriの具体的な「成果」を教えてください。

武田氏:

Tayoriの各機能を活用することで、教務部宛ての問い合わせの数が半減しました。また、量の変化とあわせて質の変化、問い合わせ内容の中身も変わったと感じています。定型的な質問は減り、単位修得状況などが絡んだその学生ならではの具体的な質問が増えました。

Tayori導入後、まだ4月(2025年度前期)の履修登録期間を迎えていないですが、現時点(2024年度後期)の成果を鑑みると、4月の山場でも大きな効果を発揮するだろうと期待しています。

問い合わせ数を減らし時間に余裕ができたことで、複雑な問題に直面している学生にもっと深く向き合えるようになりました。今後もTayoriを活用し、教学支援の質を向上させていきたいですね。

——Tayoriの活用について、今後の展望を教えてください。

武田氏:

Tayoriを他部署にも横展開することで、「全学共通AIチャットボット」を作れないかと構想しています。これは問い合わせ窓口の統一化ともいえます。というのも、現状AIチャットボットの正答率が決して高いとはいえず、その最大の要因が教務部が所管していない領域の質問が多いからです。

例えば、就職関連はキャリアセンターが担っていたり、課外活動関連は学生部が担っていたりします。現状のAIチャットボットは、教務部のFAQしかデータソースがないため、それ以外の質問には答えられない仕様になっています。

しかし、いまの学生はChatGPTのような生成AIの利用に慣れており、一度に広範な情報を求める傾向があります。それに対して、縦割りの大学運営では十分なサポートを提供することが難しくなっています。学校DXへの意識が高まっているいまこそ、部署横断でTayoriの活用を進めていきたいと思っています。

Tayoriで作成された成城大学教務部のAIチャットボット(設置ページ)。

——最後に、業務のデジタル化に課題を抱えている大学職員に向けて、メッセージをお願いします。

新榮氏:

Tayoriを導入して一番魅力に感じたのは、なによりも「はじめやすさ」です。使いやすくて、とにかく安い。FAQシステムなどのツールをまだ導入していなければ、ぜひ試しにTayoriを触ってほしいですね。

また、アップデートのサイクルが早いところも気に入っています。私たちが望んでいた機能が実際に実装され、大変満足しています。今後もどんどん進化していくという期待感を抱かせてくれるので、今後も継続して長く使っていきたいです。

武田氏:

民間企業では当たり前のように進んでいる業務のデジタル化も、大学組織においては遅れを取っている部分があります。予算確保が難しかったり、縦割型の体制ゆえに業務改革が進みづらかったりするのが原因です。

だからこそ、業務のデジタル化に課題感のある大学組織にTayoriはオススメできます。導入障壁がとにかく低く、全学で活用できる機能の汎用性もあります。まずは無料プランで自分たちに合ったツールか確かめてほしいですね。

学校法人成城学園 成城大学

教務部教務課

武田 修氏(たけだ おさむ)

新榮 卓氏(しんえい すぐる)